1.技術研究所の概要

(1) 科学技術の中枢「つくば」

技術研究所(写真-1)は髙松コンストラクショングループのグループ会社である青木 あすなろ建設の技術研究所として1993年に世界の科学技術をリードする「筑波研究学園都市」を所在地とし、筑波大学に隣接した自然豊かな環境のもと誕生しました。現在は、 「髙松コンストラクショングループ技術研究所」として、青木あすなろ建設と髙松建設およびグループ各社が、企業価値を高めるため、技術開発に取り組んでいます。

写真-1 技術研究所(正面玄関)

(2) 主要な設備の紹介

技術研究所は、敷地面積約18,000㎡のなかに、建設面積約3,000㎡延床面積約9,000㎡の管理棟と実験棟、屋外実験ヤードや骨材ヤードなどで構成されています。

管理棟と実験棟はおのおのRC造地下1階地上3階建となっており、その施設として管理棟にはエントランスホール、展示室、大会議室、図書室、実験棟には各研究室、実験室があります。実験棟と管理棟の間に大屋根構造を採用し、写真-2のように大型構造実験施設としています。大型反力壁(高さ12m×幅17m×厚さ2.5mのプレストレストコンクリート造)と大型反力床(幅17m×20m)がその中心で、大容量アクチュエーター4基により、実大規模の土木・建築の構造実験を実施しています。

これらの施設も築後30年を迎え、社会資本と同じ目線で更新・改修を考える時期に来ています。

写真-2 大型構造実験施設

2.技術開発の体制

技術研究所は、髙松建設の技術研究所および、青木あすなろ建設の技術研究所として3つの研究部:構造研究部(建築構造研究室・土木構造研究室)・材料研究部(コンクリート研究室、新材料研究室)・メカトロ技術部(メカトロニクスグループ、ICT技術グループ)と研究管理部(開発推進室、知財管理室)から構成されています。2022年10月現在、総勢47名が在籍しており、その内7名の女性研究員が活躍しています。

各研究室が土木・建築や環境・防災などの建設分野全般の技術開発を担い、本社の技術本部や営業本部と連携して10年後を見据え、社会の要請に応えるべく、特に更新・改修技術に注力した技術開発および現場支援をおこなっています。

3.技術開発の成果の一例

(1) 『格子固定天井』の開発

6m超えの釣り天井の強化(耐水平震度2.2G)(東日本大震災で多数の被害)を果たした『AA-TECH工法』(写真-3)(2017年特許取得)を「壁との隙間のない天井」(2016年新基準)へ適応し、実証実験による確認の後『格子固定天井』として建築技術性能証明を取得しました。

音楽ホールやクリーンルーム等への適用が期待され 社会貢献をはかりたいと考えます。

写真-3 AA-TECH工法の実験状況

(2) 摩擦ダンパーによる橋梁の耐震性向上

摩擦ダンパーを用いて橋梁の耐震性向上をはかる工法を、首都高速道路(株)と青木あすなろ建設が共同で研究開発しました。摩擦ダンパーを橋梁に設置することで、橋脚基部の損傷を大幅に低減させることが可能となります。固定支承部での実施適用に加え、現在は可動支承部での適用拡大を視野に開発中で、国立研究開発法人土木研究所での大型振動台実験も2022年に無事終了し、最終的には橋梁の耐震システム化をはかり全面的に展開したいと考えています。

適用実績は、2020年に首都高速11号台場線に6基の設置が完了し(写真-4)、さらに首都高速1号上野線にて26基の納入が完了しております。さらに、第23回国土技術開発賞「入賞」(2021年9月)により、摩擦ダンパーの優れた技術が評価されました。今後さらに実用化を推し進め地震時における社会貢献を果たします。

写真-4 摩擦ダンパーを設置した橋梁(11号台場線)

(3)主要な開発技術の取り組み例

- カーボンプール(CP)コンクリート

- 耐塩害性・耐凍害性コンクリート製品

- 複合型露出柱脚

- 高強度・高耐久・環境配慮型コンクリートによるライフサイクルアセスメント向上

- 建築スラブの重量低減化技術の開発

- 流動化コンクリートによる建築躯体の施工品質向上技術の開発

- 制震ブレース工法用の新築用摩擦ダンパー

- 施工の可視化によるリスク低減工法

- 部分高強度鉄筋

- 配筋検査システム(自動化)

- AI技術を用いた施工可視化管理技術

- 情報化施工技術の開発

- 施工技術に関する教育ツールの開発

など、多くの設計・施工・維持管理などに関わる多岐の技術開発も進めています。

4.技術研究所の果たす役割

グループ全体としての社業の継続的な発展と飛躍に資する技術開発と、その社会的展開をはかるため髙松コンストラクショングループの技術部門として、施工部門や営業部門と協働して新たな事業領域の創出に寄与することが益々重要であると考えています。技術研究所の開発成果は、工法や製品として広くお客様に提供されるものです。従いまして、社会やお客様のニーズを正確に捉え、今後の建設需要に対応した適切なテーマに取り組み、社業を通じた社会インフラの創造をはかり、SDGs・カーボンニュートラル・グリーンインフラなど未来を見据えた社会インフラの構築に向け、長期的展望を持って貢献していきたいと考えています。

DX(デジタルトランスフォーメーション)について経済産業省では「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセスを改革し、競争上の優位性を確立すること(DX推進ガイドライン)」と定義されております。青木あすなろ建設では、国土交通省「BIM/CIM活用ガイドライン」とともに取り組みを進めております。

2018年国土交通省「BIMガイドライン」改定とともにBIM試行対象工事となった3件のうちの一つ「栃木地方合同庁舎(18)建築工事」では、施工合理化技術として施工BIM、情報共有システム、ICT建築土工、電子小黒板を発注者指定として施工した実績があり、他にもwebカメラ、建設キャリアアップシステム、顔認証システム、文書管理システムなど各部署でDXへの取り組みをおこなっております。

BIM連携による施工合理化技術での支援展開

①3次元測量では、ICT土工実施の作業所より、起工測量(着手前の地盤測量)の点群データを受取ることにより、周辺情報について現地へ行かずともBIM周辺モデル作成が可能となっています。国土交通省では2022年度より、iPhone のLiDAR機能による3次元測量を簡易型ICT活用工事で正式に採用しております。

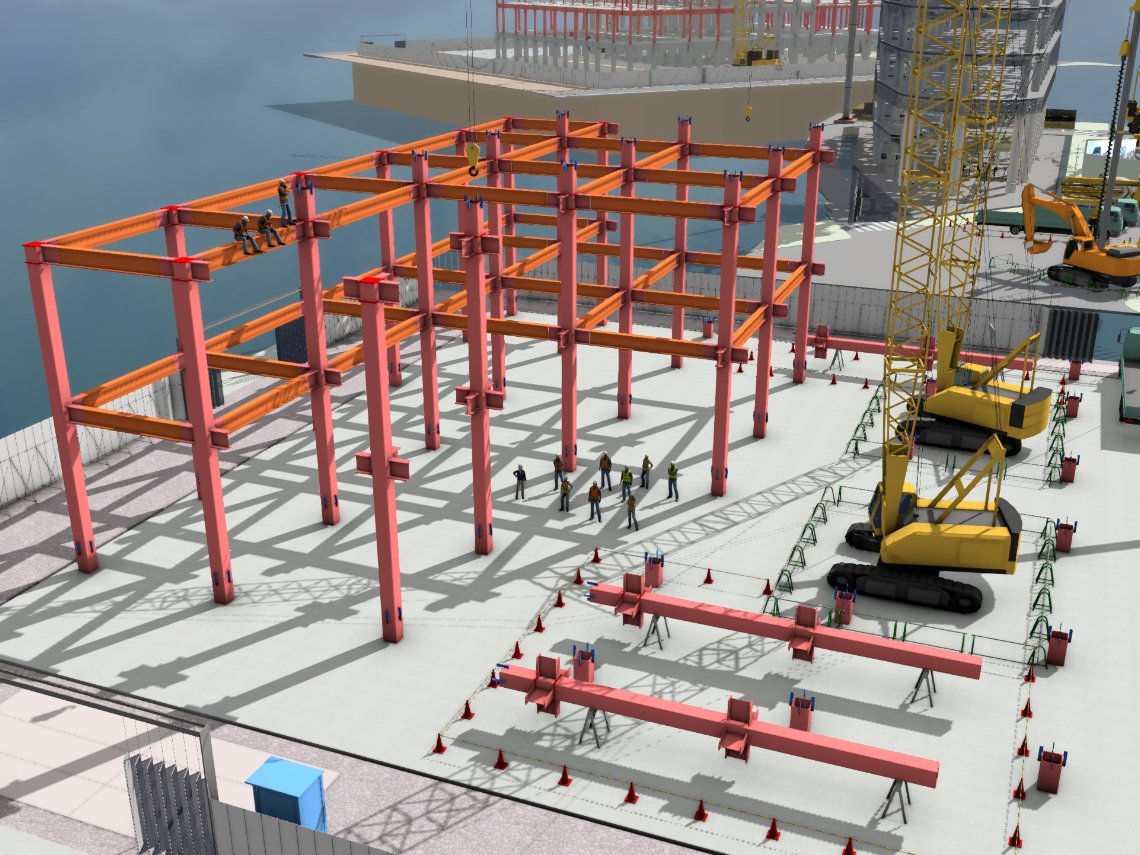

② 「フロントローディング(生産プロセスの前倒し)」では、パソコンで作成したBIMモデルを仮想空間で使用し施工シミュレーションをおこなっております。現場は「段取り八分」と教えられてきたことを仮想空間で事前検証することが可能となり、失敗を繰り返すことで得られる情報も収集しながら、施工方法・安全について「見える化」をデータにて展開し現場へ繋ぐ試みをおこなっております。

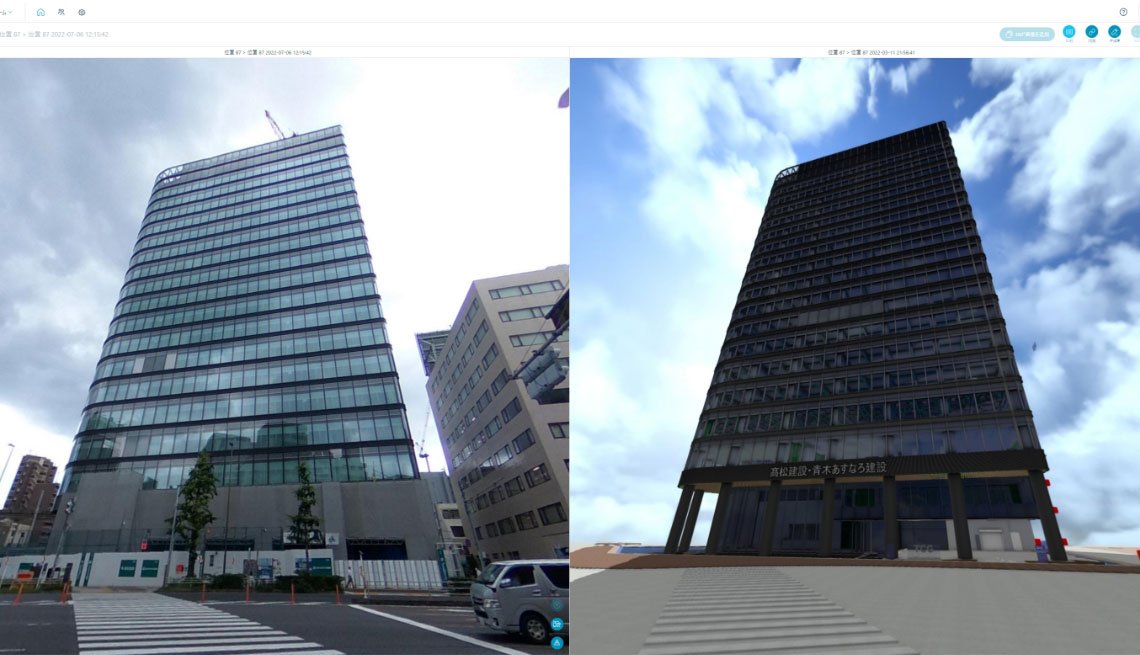

③ 「デジタルツイン(デジタルの双子)」の構築では、BIM モデル内(仮想空間)での360度画像と現場進捗画像で比較管理をおこなっております。クラウド構築のため、アップロードされた画像は、iPad・iPhoneなどでリアルタイムに閲覧が可能となります。

④ 「OpenBIM」としての展開では、日本における代表的なBIM作成ソフト「Revit」「Archicad」「GLOOBE」のそれぞれの強みを生かし、迅速にモデル提供できるよう活用しております。2022年度第1Q(4~6 月)では、30件ほどの施工BIMの依頼に対応しています。また、営業フェーズで作成したBIMデータを施工へ継承する「つなげるBIM」の実績も増えて来ており、受注貢献への寄与にとどまらず、3Dプリンターの活用・AR技術を利用した検査の試行等も進めております。

仮想空間を見える化で支援するVRから建設メタバースへのさらなる展開

メタバースとは、超越を意味する「メタ(meta)」と宇宙を意味する「ユニバース(universe)」を組み合わせた造語であり、仮想空間サービスを意味します。一般的にVRは仮想空間で個人が体験する、メタバースはコミュニケーション・共同作業をすると目的の違いがあります。

2018年に導入したソフト「FUZOR」のコラボレーション機能を使用し、東京・大阪・在宅の遠隔地より同時にBIMモデル内に参加し対話型で情報交換・リアルタイム確認を可能とする建設メタバース空間での業務も進めておりました。

「建設メタバース」での今後さらなる仮想空間のテーマとして

①組織の垣根を越えたプロジェクト型を目的とする「計画モデルの場」

図面を見ながら打合せするよりも、複雑な形状・施工条件など空間に入り込むことで説明する時間の短縮やより前向きな意見交換が各部署より出てくると考えます。2D図面で見えないところも、ウォークスルーで理解度を高め質の高い打合せが可能と考えております。

②進捗管理の共有を目的とする「作業所モデルの場」

4Dシミュレーションモデルの活用により、工種毎の施工フローや安全施設について体感することが可能となります。頭のなかで想像するよりもより多くの確認・合意形成が可能と考えております。

③疑似体験による知識の平準化を目的とする『教育の場』

他産業と比べて離職率が高い建設業界での経験の差を疑似体験で補うために若手教育向けに展開できればと考えております。会議をメタバース空間で開催し、現場担当者がホストとして案内、ゲスト側は新鮮な目線で仮想巡回しながら意見交換ができる参加型の場の提供を考えております。

各地の特性や施工方法も知ることができ知識の平準化や孤立感の軽減にもつながると考えております。

④現場業務以外の活用を目的とする『交流の場』

メタバース空間内では、ヘルメット・墜落制止用器具を着用する必要もなく、また作業の中断など現場に負担をかけることなく仮想現場を巡回することが可能となり、モデルルームやプレゼン・インターンシップの場にも適していると考えます。今後、多様性を推進するなか、アバターなどにより、自らが興味を持ち主体的に参加する社員は増加すると言われており、仮想空間での会議において、交流の質も向上すると考えております。

今後の展開として、国が表明した「リスキリング(新しい技術を身につける)」の試行や育児・介護・フレックスタイム・サテライトオフィス等の環境下においても、iPadやiPhone などより、いつでも・どこからでも気軽に参加でき、気づきを記せるような建設メタバースの構築など、できることを増やす試行を進めてまいります。